安徽警察职业学院学子为救死扶伤献“髓”,展

作者:bet356体育官方网站 发布时间:2025-10-30 10:55

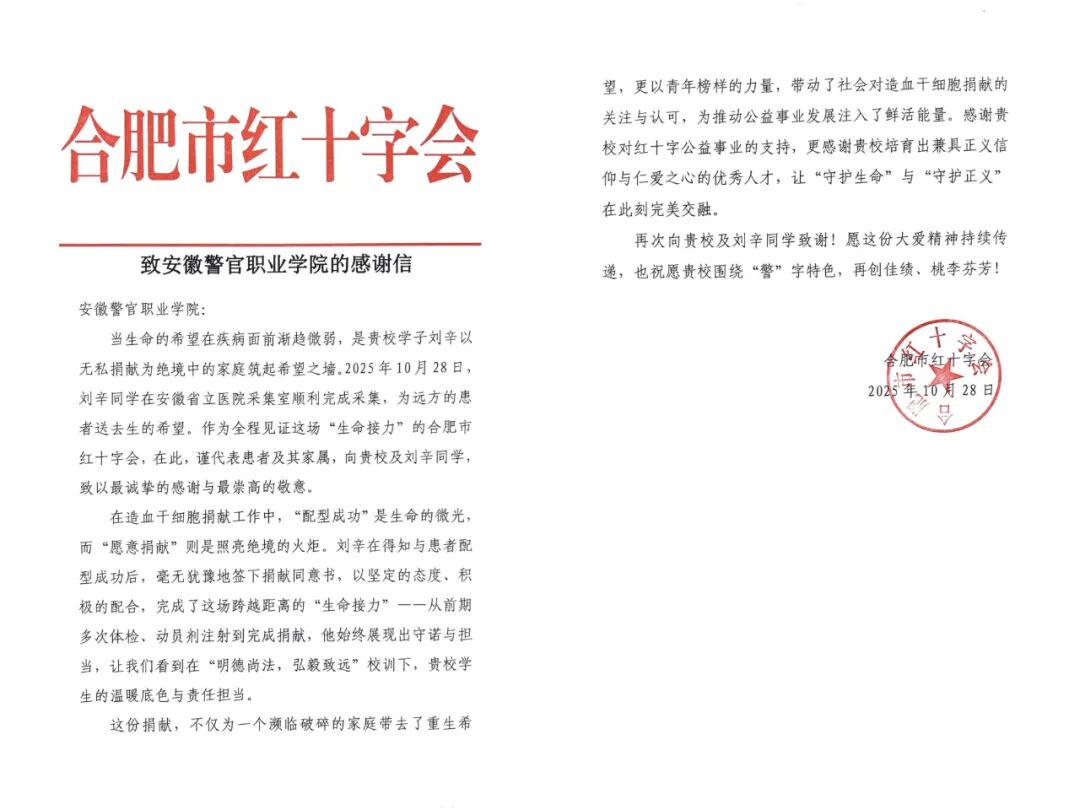

10月28日,合肥市红十字会向安徽警察职业学院发出感谢信。 20岁的大学生刘欣顺利完成造血干细胞捐献,成为合肥市第144例、安徽省第817例、全国第21368例捐献者。他也是合肥市近年来最年轻的造血干细胞捐献者。刘鑫是法二系2025级法律文秘专业的新生。18岁无偿献血时,他了解到捐献造血干细胞可以挽救危重急性淋巴细胞白血病患者的生命,于是他毅然报名成为中华骨髓库志愿者。这个看似很小的决定,早已融入了这位热血20岁年轻人的血液里。桑那很容易,他一直期盼着有一天能够传递生命的火焰,完成“生命接力”的比赛。物理电子捐献前的检查非常严格。连续注射动员剂五天,刘鑫仍然坚持完成日常课程和民警训练。他不想错过很多课程。采集当天,在血液分离器运行的四个小时内,他的手臂保持在固定位置,鲜红色的血液沿着导管流动。他的辅导员、同学和红十字志愿者一直在他身边,默默祈祷这次捐赠能够顺利完成。最终,成功分离出生命的种子——324毫升造血干细胞悬液。 “我感觉我经历了一堂特别的课。”身体已经麻木的刘鑫,看着那袋造血干细胞悬液,轻声说道。当天,一封未署名的感谢信送到了他的手中:“虽然我从未见过你,但你的善良在我心里刻下了永恒的印记,让我一家人看到了生命的曙光……”心里充满了感激之情。根据双盲原则,刘鑫只知道受赠者是一位80后女性。他微笑着在信中说道:“能拯救一个生命,帮助一个家庭,我很高兴。以后如果再见面,我还会这么做。”他的事迹也被同学们所熟知,他是同学们心中的“英雄”。这笔捐赠并非有意为之,而是来自他心中始终怀有的爱与善意。当他遇到路上摔倒的老人时,他立即上前搀扶:“你不帮我,万一摔倒了怎么办?”这种同理心也延伸到了自愿献血的慈善事业上。他知道血液是“不可替代的救生资源”。他不仅坚持献血,第三次献血时还特地动员了两位好朋友加入,用自己的行动激励身边的人传递温暖。刘鑫头像老师和同学。造血干细胞样本的保存也是这份热爱的自然延续。 “当时我没有想太多,只是觉得再有一次救人的机会很好,很有意义。”他记得,当他第一次保留样本时,唯一的想法是“如果比赛能够成功,我可以帮助别人克服困难。”这种纯粹的慷慨始于一年后的一个“突然的惊喜”——当他接到红十字会电话表示比赛成功时,他的第一反应是“困惑,感觉不真实”。经过再三确认,他才敢相信,“没想到这么快,也没想到我真的能帮上忙。”从高分到认捐募捐的整个过程,学校老师和朋友的支持给了他很大的鼓励:辅导员称赞他“勇敢、有责任心”;同学们称赞他是“好人”; S一些朋友受到他的影响,主动咨询造血干细胞采样,让爱心得以传递。刘鑫说:“就像成千上万个深蓝色的身影守护着和平,你不知道他们在哪里,但你知道,如果有必要,他们永远会为你阻止生命的曙光。”合肥市红十字会三级干事陈媛媛表示,造血干细胞捐献目前采用的是采集外周血。捐献过程科学、安全,不需要钻骨、抽取骨髓。它与献血的物质相似,对健康没有长期影响。 “我们也希望更多的人能够像刘欣一样,正确认识造血干细胞捐献,加入中华骨髓库志愿者大家庭,为挽救每一个生命贡献力量。” 10月28日中午,经过4个小时的采集,带来青春美好的造血干细胞已成功送至医院。将为患者点燃新的生命之光。 “希望对方平安无事,我知道他是80后,应该有孩子,有家庭。”刘鑫说,希望更多的人了解造血干细胞捐献。“其实,捐献并不可怕,而是能给别人带来生活的希望。” “只要有机会,我选择伸出援助之手。”这是一堂亮丽的生命教育课,阐释了新时代警察学院学子的使命。在“虔诚守法、志存高远”的校训感召下,警察学院师生始终朝着虔诚、有志、有才、践行良好责任心的目标迈进。多次开展“无偿献血、急救人群”主题志愿服务,举办第18届h 安徽省血液中心组织的“我为祖国献血”系列宣传活动。近三年年均献血量已达20万立方厘米。学院青少年青年志愿者委员会连续三年被市团委、市卫健委、市红十字会授予“热血慈善奖”和“优秀组织奖”。他们连续两年荣获“国际马联学校无偿献血三等奖”。两名学生荣获省无偿献血先进个人称号,一对学生夫妇受邀参加长三角无偿献血交流会。刘欣满怀激情地书写了藏蓝青年的责任,为更多青年学子树立了榜样。学院也将以此为契机,热情宣传先进作品,领略青年正能量,为社会贡献力量。e 社会活动的发展。

10月28日,合肥市红十字会向安徽警察职业学院发出感谢信。 20岁的大学生刘欣顺利完成造血干细胞捐献,成为合肥市第144例、安徽省第817例、全国第21368例捐献者。他也是合肥市近年来最年轻的造血干细胞捐献者。刘鑫是法二系2025级法律文秘专业的新生。18岁无偿献血时,他了解到捐献造血干细胞可以挽救危重急性淋巴细胞白血病患者的生命,于是他毅然报名成为中华骨髓库志愿者。这个看似很小的决定,早已融入了这位热血20岁年轻人的血液里。桑那很容易,他一直期盼着有一天能够传递生命的火焰,完成“生命接力”的比赛。物理电子捐献前的检查非常严格。连续注射动员剂五天,刘鑫仍然坚持完成日常课程和民警训练。他不想错过很多课程。采集当天,在血液分离器运行的四个小时内,他的手臂保持在固定位置,鲜红色的血液沿着导管流动。他的辅导员、同学和红十字志愿者一直在他身边,默默祈祷这次捐赠能够顺利完成。最终,成功分离出生命的种子——324毫升造血干细胞悬液。 “我感觉我经历了一堂特别的课。”身体已经麻木的刘鑫,看着那袋造血干细胞悬液,轻声说道。当天,一封未署名的感谢信送到了他的手中:“虽然我从未见过你,但你的善良在我心里刻下了永恒的印记,让我一家人看到了生命的曙光……”心里充满了感激之情。根据双盲原则,刘鑫只知道受赠者是一位80后女性。他微笑着在信中说道:“能拯救一个生命,帮助一个家庭,我很高兴。以后如果再见面,我还会这么做。”他的事迹也被同学们所熟知,他是同学们心中的“英雄”。这笔捐赠并非有意为之,而是来自他心中始终怀有的爱与善意。当他遇到路上摔倒的老人时,他立即上前搀扶:“你不帮我,万一摔倒了怎么办?”这种同理心也延伸到了自愿献血的慈善事业上。他知道血液是“不可替代的救生资源”。他不仅坚持献血,第三次献血时还特地动员了两位好朋友加入,用自己的行动激励身边的人传递温暖。刘鑫头像老师和同学。造血干细胞样本的保存也是这份热爱的自然延续。 “当时我没有想太多,只是觉得再有一次救人的机会很好,很有意义。”他记得,当他第一次保留样本时,唯一的想法是“如果比赛能够成功,我可以帮助别人克服困难。”这种纯粹的慷慨始于一年后的一个“突然的惊喜”——当他接到红十字会电话表示比赛成功时,他的第一反应是“困惑,感觉不真实”。经过再三确认,他才敢相信,“没想到这么快,也没想到我真的能帮上忙。”从高分到认捐募捐的整个过程,学校老师和朋友的支持给了他很大的鼓励:辅导员称赞他“勇敢、有责任心”;同学们称赞他是“好人”; S一些朋友受到他的影响,主动咨询造血干细胞采样,让爱心得以传递。刘鑫说:“就像成千上万个深蓝色的身影守护着和平,你不知道他们在哪里,但你知道,如果有必要,他们永远会为你阻止生命的曙光。”合肥市红十字会三级干事陈媛媛表示,造血干细胞捐献目前采用的是采集外周血。捐献过程科学、安全,不需要钻骨、抽取骨髓。它与献血的物质相似,对健康没有长期影响。 “我们也希望更多的人能够像刘欣一样,正确认识造血干细胞捐献,加入中华骨髓库志愿者大家庭,为挽救每一个生命贡献力量。” 10月28日中午,经过4个小时的采集,带来青春美好的造血干细胞已成功送至医院。将为患者点燃新的生命之光。 “希望对方平安无事,我知道他是80后,应该有孩子,有家庭。”刘鑫说,希望更多的人了解造血干细胞捐献。“其实,捐献并不可怕,而是能给别人带来生活的希望。” “只要有机会,我选择伸出援助之手。”这是一堂亮丽的生命教育课,阐释了新时代警察学院学子的使命。在“虔诚守法、志存高远”的校训感召下,警察学院师生始终朝着虔诚、有志、有才、践行良好责任心的目标迈进。多次开展“无偿献血、急救人群”主题志愿服务,举办第18届h 安徽省血液中心组织的“我为祖国献血”系列宣传活动。近三年年均献血量已达20万立方厘米。学院青少年青年志愿者委员会连续三年被市团委、市卫健委、市红十字会授予“热血慈善奖”和“优秀组织奖”。他们连续两年荣获“国际马联学校无偿献血三等奖”。两名学生荣获省无偿献血先进个人称号,一对学生夫妇受邀参加长三角无偿献血交流会。刘欣满怀激情地书写了藏蓝青年的责任,为更多青年学子树立了榜样。学院也将以此为契机,热情宣传先进作品,领略青年正能量,为社会贡献力量。e 社会活动的发展。 下一篇:没有了